Wäre das schön? Manchmal wünschte ich mir, dass es weniger davon gibt.

Wenn ich es auch gelernt habe, mit beruflichen Herausforderungen der Vergangenheit recht gut fertig zu werden, so belasten mich private Probleme immer stärker.

Ein kleines ist im Moment, dass Bea sauer wird, weil unser Auto noch immer in der Werkstatt ist. Ich selber verstehe ja den Kfz Meister und habe auch wenig Lust da Druck zu machen. Vielleicht ärgere ich mich auch nur etwas, dass ich diesen Weg der komplizierten Instandsetzung überhaupt beschritten habe. Vorteil: Ich habe immer weniger Spaß an Autos. Vielleicht werde ich doch noch „vernünftig“ und schaffe dieses Hobby zugunsten anderer schöner Dinge im Leben ab.

Dann ist da noch das Gefühl, das man schon zu alt ist für viele Dinge im Leben. Vieles was ich schon erlebt habe, wird sich nicht mehr wiederholen lassen. Gerade wenn man eine Tante hat, die jetzt mehr und mehr an Gedächtnis verliert, dann spiegle ich das gerne auf meine Zukunft. Was würde ich machen, wenn ich merke, das ich die Kontrolle über mein Leben verliere? Wenn ich ständig das Gefühl hätte, das die Menschen mich betrügen wollen, wenn ich Angst habe vor Freunden und Situationen, wenn ich aus meiner gewohnten Umgebung weg müsste.

Ich weiß es nicht, eine naheliegende Antwort, dem Leiden selber ein Ende zu bereiten fügt meist anderen wieder Leid zu. Will ich das dann?

Ich habe jetzt das Problem, eine Aufgabe zu erhalten, die ich eigentlich nicht möchte. Der ich mich nicht gewachsen fühle. Wächst man an solchen Aufgaben oder wächst nur der Frust?

Mir ist aber klar, dass es wohl niemanden anderes gibt, der meiner Tante zumindest etwas helfen kann. Auch auf die Gefahr hin, dass sie irgendwann ähnlich ärgerlich auf mich werden wird wie heute auf die anderen Helfenden. Ich denke, das ist vielfach krankheitsbedingt unumgänglich. Wenn wir unkontrolliert vergessen, was wir mal wussten, dann ist nicht vorhersehbar, was wir noch denken und fühlen. Vergessen ist wichtig um zu lernen, sagt die Pädagogik. Vergessen oder verdrängen ist auch gut, um sich das Leben zu erleichtern.

Mir macht diese gesundheitliche Entwicklung der Tante Angst. Mir macht meine eigene Zukunft zwar noch keine Angst, aber ich bin mir gewiss, dass sie sich von der jüngeren Vergangenheit so weit entfernen wird, dass ich neu lernen muss, die Realität zu mögen. Veränderungen sehe ich grundsätzlich als nötig und meist positiv an. Aber Verzicht auf Dinge, Situationen, Gefühle, nur weil man einen Lebensabschnitt hinter sich gelassen hat, das ist hart.

Wie die Tante: Wenn man weiß, wie aktiv man früher war und nun weiß, das dieses alles verloren geht und sich sogar die langjährigen Freunde entfernen, wie sol man da positiv denken?

See you

msa - 14. Okt, 12:04

Ich glaube, ich altere derzeit sehr schnell.

Ich meine damit nicht, dass ich besonders krank wäre oder dahinsieche, außer einer blöden fiebrigen Erkältung hindert mich da derzeit nichts an der Arbeit.

Den Unterrichtstag gestern habe ich trotzdem durchgestanden. Wenn es auch recht anstrengend war, den einige der Schüler übertreiben das Ausnützen der lockern Umgangsart mittlerweile ein wenig. Wie sagte schon meine Oma immer „reiche ihnen den Kleinen Finger und sie werden den Arm nehmen“ (oder so ähnlich).

Mal sehen, wie ich das geändert bekomme. Ich habe zwar nichts gegen Unruhe in der Klasse, habe aber das Gefühl, dass einige andere Schüler dann nicht mehr vernünftig arbeiten können. Und mindestens aufgrund dessen sollte sich die Rücksichtnahme wieder steigern lassen.

Vielleicht bringt unser Outdoor Teamtraining da ja schon etwas. Am 2. November geht es los. Kommunikation und Teamgeist gemeinsam in der Kälte erarbeiten. Das wird hoffentlich lustig und erfolgreich. Leider kann Birger (der zweite Lehrer) nicht mitkommen. Dadurch lassen wir uns aber nicht auch noch abhalten. Ich bin schon sehr froh, dass die Organisation so schnell geklappt hat. Schließlich endet mein derzeitiger Arbeitsvertrag schon Ende Januar. Wo mich das Ministerium danach zum Vorbereitungsdienst hinschickt ist ja noch offen.

Was für mich als nächstes anliegt sind Schulferien, wodurch ich mehr Zeit für die Prüfungsvorbereitung habe. Auch werde ich einmal wöchentlich mit den KiGa Kindern kochen oder backen. Das wird lustiger Stress, glaube ich. Und für die Feuerwehrausbildung muss ich was tun, aber da bin ich erst am 30.1.08 wieder dran. Vielleicht kann mir Jürgen da ja Nachhilfe geben.

Heute Abend wollten wir uns eigentlich die Brunsbüttler Oldie Night gönnen und etwas feiern. Aufgrund des Familienhustens und Fiebers werden wir aber stattdessen das Sofa und Bett hüten.

Am 27.10. geht es dann wieder nach FL, zwei Einweihungen feiern und danach eine Woche Trainingslager für die Mündlichen.

Se you

msa - 13. Okt, 12:40

In dem Buch von Manfred G. Schmidt „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“ sind mir heute weitere Begriffe begegnet, die ich hier kurz zusammenfassen möchte.

Polyzentrismus

Politikverflechtung

Verbundföderalismus

Trennföderalismus oder dualer Föderalismus

Parteienbundesstaat

Sozialstaatsföderalismus

Bundesratsprinzip statt Senatsprinzip

Diese Begriffe treffen laut Schmidt auf Deutschland zu, wenn wir den Trenn- und dualen Föderalismus mal als Gegensatzbeschreibung zum gelebten Verbundföderalismus werten. Durch die enge Verflechtung zwischen den Länderregierungen und der Bundesregierung bei der Entscheidungsfindung besitzen die handelnden Akteure nur eine eingeschränkte Autonomie. Diese genannte Politikverflechtung verhindert weitestgehend z.B. steuerliche Alleingänge einzelner Länder oder des Bundes. Auch ist das System des komplexen Finanzausgleichs der Länder ein kaum auflösbares Konstrukt.

Neben diesem Finanzausgleich zugunsten der wirtschafts- und finanzschwachen Länder erfolgt eine weitere überregionale Umverteilung über die sozialen Sicherungssysteme. Dieses bringt uns dann die Beschreibung des Sozialstaatsföderalismus ein.

Politik in Deutschland zu „machen“ ist ein schwieriges Geschäft, denn neben den notwendigen Kompromissen und Absprachen aufgrund der Politikverflechtung werden auch noch ständig Wahlen abgehalten, denn die 16 Landesparlamente und das Bundesparlament müssen regelmäßig neu legitimiert werden. Gerade Wahlen bringen Politiker, im Rahmen ihrer Parteien dazu, eher an eine Neuwahl zu denken, als notwendige politische Probleme anzugehen. Die Parteien sind nahezu der einzige Weg, an der politischen Macht teilzuhaben. Neben den Koalitionen zur Regierungsbildung oder Reformgestaltung muss sich jede der Parteien aber auch noch abgrenzen. Es herrscht interner Parteienstreit, die Notwendigkeit zur Profilierung und das Streben nach Machterhaltung. Der Konflikt besteht darum zwischen Machterhaltung (parteigetrieben) und Kooperationsnotwendigkeit (Verbundsföderalismus). Wir leben demnach in einem Parteienbundesstaat, der in seinem föderalen System eher exekutivlastig ist. Die Parteien sorgen dafür, das unsere Demokratie funktioniert und die Länderregierungen bestimmen die Gesetzgebung im Rahmen des Bundesrates mit.

Der Bundesrat ist anders zusammengesetzt, als in vielen anderen Bundesstaaten. Es herrscht das Bundesratsprinzip, bei dem die Delegiertenanzahl in Abhängigkeit der Ländergröße (Einwohneranzahl) bestimmt wird. Größe Länder haben somit mehr Einfluss.

Nun bleibt noch der Polyzentrismus übrig. Was meint Schmidt denn damit? Es geht hier darum, dass die Exekutive sowohl horizontal durch örtliche Verteilung, als auch vertikal durch gleichartige Ministerien von Bund und Ländern fragmentiert ist. Es gibt beispielsweise bei Bund und Ländern jeweils Finanz-, Innen-, Justiz-, Wirtschafts-, usw. Ministerien. Die bundesweite Verteilung der wichtigen Institutionen (Bundesgericht, Verfassungsgericht, Bundesfinanzhof, Bundessozialgericht) bringt eine weitere Dezentralisierung.

Nicht zuletzt sorgen die 16 Länderregierungen zusätzlich zur Bundesregierung dafür, dass eine Machtanballung nicht erfolgt und deutsche Politik sehr kompliziert ist.

Nicht umsonst wird uns häufiger die Unbeweglichkeit des deutschen Föderalismus vorgehalten. Dies haben wir zuletzt bei den Reformen des Föderalismus erneut erleben dürfen.

See you

msa - 13. Okt, 12:25

Schade, dass Kim am Montag Abend Fieber bekommen hat. Der Dienstag war dann nur noch halb so schön und die knappe Zeit in unserem gemeinsamen Urlaub konnte nicht so genutzt werden, wie ich mir das gewünscht habe. Wir sind dann etwas eher mit der Bahn nach Hause gefahren, was eine gute Idee war. Leider hat Kim von der Bahnfahrt wenig mitbekommen, denn sie musste sich gesund schlafen. Heute morgen hatte sie immerhin kein Fieber mehr, dafür aber ich. Ich mag keine Halsschmerzen, das behindert mich beim Denken.

Heute Abend war ich auch das erste Mal bei einem Elternabend. Im Kindergarten von Kim. Zum Elternbeirat wollte man mich zwar nicht wählen, dafür werde ich aber ab nächster Woche das Kochen der Kinder am Mittwoch Nachmittag anbieten. Nein, keinen Kochkurs. Nur einfach Spaß und Organisation in der Küche. Ich werde ein bisschen bei Annika abschauen, was sie da so gemacht hat und danach werden die Kinder sicher auch lernen, wie gute Eierpfannkuchen und Kartoffelpuffer gebacken werden. Das sind für eine WG auf jeden Fall gewinnbringende Kenntnisse, jedenfalls habe ich das die letzten zwei Jahre erlebt. Aber im Ernst: es macht sicher Spaß, wenn die Kleinen sich was backen und kochen – und wichtig finde ich diese Sinneserfahrung auch noch.

Gerade habe ich die letzten Klassenarbeiten korrigiert. Ich saß mal wieder mehr als drei Stunden daran. Der Formalismus ist auch noch nicht erledigt. Aus den Ergebnissen kann ich aber immerhin schon ableiten, was ich schlecht vermittelt habe und was besser. Auch ist sichtbar, dass die Klasse in der Leistungsstärke ziemlich homogen ist. Wir können sicher gemeinsam was schaffen.

Freuen tue ich mich diese Woche, neben dem Kurzurlaub in FL, besonders über die Aktivitäten der Azubis. Einige Anrufe und Mails zum Nachfragen geben Grund zur Hoffnung, dass ich die nötige Kommunikationsbereitschaft zum Lehrer allmählich aufgebaut bekomme. Denn das habe ich irgendwo mal gelernt: Der Lehrer ist verantwortlich dafür, das ausreichend Kommunikation stattfindet. Dadurch sollen die Lehrerfolge besser werden.

Sogar das e-learning ist immer häufiger genutzt. Mal sehen, wie wir die letzten auch noch begeistern können?

Und was hat mich noch sehr gefreut? Das Antje ihre Vordiplomprüfung in Pädagogik geschafft hat. Und Anni heute hoffentlich auch in Psychologie.

See you

msa - 10. Okt, 22:24

Welches Schlagwort trifft denn nun am besten auf unseren Staat zu?

- Parteienstaat,

- Blockadeföderalismus,

- Verhandlungsdemokratie / Konkordanzdemokratie,

- Verwaltungsföderalismus oder

- Unitarischer Bundesstaat?

Letzterer Punkt beschreibt ein Unikat in der Staatenwelt. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat, der sich in Bund und Länder gliedert, aber trotzdem eine bundesweit einheitliche Rechts- und Wirtschaftseinheit vorschreibt. Auch ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Ländern grundgesetzlich vorgeschrieben. Alles Gemaule über die Zahlungen von West nach Ost zur Angleichung dieser Lebensverhältnisse ließe sich also nur über eine Grundgesetzänderung erreichen.

Diese Änderung können eigentlich auch nur Bewohner von Hamburg, Nordrhein Westfalen, Bayern, Hessen oder Baden Württemberg ernsthaft wollen. Alle anderen Länder erhalten schließlich Zahlungen als Finanzausgleich.

Was ist mit dem Verwaltungsföderalismus gemeint? Der Bund hat doch eigene Verwaltungen (Bundeswehr, Bundesfinanzverwaltung, Auswärtiger Dienst). Die meisten Verwaltungen werden jedoch von den Ländern getragen. Sie haben die eigenen und die Bundesgesetze auszuführen / umzusetzen. Als Verwaltung hat man dann so seine Auslegungsfreiheit. Ich habe das beispielsweise bei den Kraftfahrzeugzulassungen schon häufiger erleben dürfen. Was Niedersachsen erlaubt ist in Schleswig Holstein noch lange nicht möglich.

Die Verhandlungsdemokratie spielt auf die Tatsache an, dass der Bundesrat als Ländervertretung sehr viele Möglichkeiten hat, die Bundesgesetzentwürfe zu blockieren. Als letzter Weg bleibt dann oft nur noch ein aus Bundesrat und Bundestag paritätisch besetzter Vermittlungsausschuss, um die Inhalte strittiger Gesetzesvorlagen zu gestalten. Gegen Verfassungsänderungen reichen schon 1/3 +eine Stimme des Bundestages aus. Gegen die Verabschiedung der meisten Bundesgesetze, die zum größten Teil (ca. 60%) zustimmungspflichtig sind, reicht die einfache Mehrheit im Bundesrat zur Blockade aus.

Auch die Einspruchsgesetze sind selbst bei den nötigen Mehrheiten im Bundestag durch den „Vetospieler“ Bundesrat mittelfristig blockierbar.

Diese Blockierung von Gesetzen oder ganzen Reformen einer Bundesregierung durch andere Mehrheiten in der zweite Kammer (Bundesrat) bringt uns dann auch das Prädikat des „Blockadeföderalismus“ ein.

Wieso aber auch noch Parteienstaat? Der Bundesrat ist doch nicht durch Parteien besetzt – oder? Er besteht ja nicht einmal aus direkt gewählten Volksvertretern. Die in diesem Rat über Gesetze abstimmenden Personen (Abgeordnete) sind legislativ tätig. Sie gehören jedoch der Exekutive, nämlich den Länderregierungen an. Hier gibt es eine Vermischung der Aufgaben, die als nicht unkritisch bezeichnet werden kann.

Die 17 Regierungen, die unseren Staat lenken, können sich zumindest eines zugute schreiben. Eine Machtanballung gibt es nicht. Das Prinzip der Machtverteilung, wie es die Gründer der Bundesrepublik im Grundgesetz angestrebt haben, hat sich bislang bewährt. Was aber geschieht, wenn sich die Länder mit dem Bund mal nicht über Verhandlungen einigen können, daß haben wir in den letzten 58 Jahren noch nicht ausprobiert.

See you

msa - 8. Okt, 18:48

Kann man bei nur zwei Nächten schon von Urlaub sprechen? Immerhin haben wir es wahr gemacht und sind jetzt in FL. Wir sind zwar erst gegen 18:00 Uhr hier gewesen, konnten aber dafür den Abend noch am Hafen und in einem Restaurant bei Pommes und Salat genießen. Ist schon erstaunlich, wie viele zustimmende und freundliche Blicke ein Vater von jungen Frauen bekommt, wenn er mit seiner kleinen Tochter alleine in ein Restaurant geht. Ist es nun Mitleid, nach dem Motto „das schafft der nie“ oder werden Männer durch kleine Kinder attraktiver? Wahrscheinlich nichts von dem. Kleine Kinder kommen bei Frauen immer gut an und der Vater bezieht das nur egozentrisch auf sich.

Aber egal, es war nett. Auch vorher hat Kim sich benommen, wie ich sie kaum kenne. Am meisten erstaunt mich immer ihre Kombinationsgabe und das Erinnerungsvermögen an Sachen oder Begebenheiten, die teilweise lange her sind. Beispiel: in einem Antiquariat sah sie Bücher (sie liebt Bücher), wir schauten uns also die Auslage in dem reichlich dunklen Schaufenster an. Am Ende des Raumes, gute 10 Meter entfernt hängt ein Plakat mit dem Nordertor von Flensburg. Kim erkennt es und meint, das haben wir hier doch schon mal gesehen. Das war aber mindestens drei Monate her. Als wir das Tor eine Stunde später durchquerten hat sie es noch einmal erkannt und auf das Plakat verwiesen.

Ich denke nicht, dass unsere Tochter eine Ausnahme ist. Ich bin nur über die Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren unglaublich erstaunt. Beinahe bekomme ich Lust, noch ein Studium zu starten, damit ich als Grundschullehrer arbeiten darf. Diese Kinder können so viel lernen, dass es eine reine Freude sein dürfte, die zu unterrichten.

Heute Abend wollte ich gerne etwas lernen und vielleicht noch einen Tee mit einer guten Freundin genießen. Aber da kam Kim dazwischen, denn bis nach 22:00 Uhr hieß es „ich kann nicht einschlafen“. Jegliches Vorlesen und mit im Bett liege konnte nicht helfen, dabei war sie so müde. Erst sehr spät kam ich an den Schreibtisch, um noch schnell das geliehene Buch über „Grundeinkommen für alle“ zu durchstöbern. Jetzt bin ich kaputt und werde gleich ins Bett fallen. Morgen geht das Buch zurück in die Bücherei.

Kim freut sich schon auf das Bus fahren und die Mensa morgen. Vorhin sagte sie noch „wenn es morgen regnet, müssen wir ja die Regenjacken anziehen, wir haben ja kein Auto in FL“. Ich find sie süß und werde die Zwei Tage und Nächte sicher genießen.

See you

msa - 8. Okt, 00:03

Nur mal so kurz zwischendurch. Gestern habe ich ja mehr draußen verbracht, weil das Wetter mal wieder nicht mitspielt und durch den ständigen Sonnenschein das aktive Lernen für meine Prüfungen einschränkt. Aber immerhin habe ich Frau Naßmachers Werk der Politikwissenschaften durchstöbert.

Irgendwie hängt das ja alles zusammen, Grundeinkommen, Parteien, Parteisystem und Föderalismus. Bestimmt finden sich auch noch Verknüpfungen zur Nachhaltigkeit.

Also habe ich mal im Netz geschaut, was die Parteien denn so zum Grundeinkommen sagen. Die Linke fordert ein Bedingungsloses Grundeinkommen, die FDP ein Bürgergeld, was aber leistungsbezogen sein soll. Die SPD ist gegen ein Bürgergeld, weil es unsozial ist. Bei der CDU habe ich noch nicht nachgeschlagen, denn ich wurde von einer

Studie des HWWI überrascht. Die haben doch tatsächlich eine neue Studie zu diesem Thema (Grundeinkommen) in 2007 veröffentlicht. Was darin zu Lesen ist, werde ich heute Abend erfahren. Da bin ich in FL und wenn Kim schläft werde ich Studie studieren.

see you

msa - 7. Okt, 11:13

Heute war ein schöner Tag in der Schule. Ich hatte nur so viel administrativen Kram zu erledigen, dass es sich tatsächlich in den 55 Pausenminuten des Tages erledigen ließ. Außerdem kenne ich jetzt schon sehr viel mehr Schüler mit Namen und verwechsle sie nur noch selten.

Die Arbeitsaufgabe der ersten Stunde ist auch so gelaufen wie erwartet und die Schüler mögen tatsächlich lieber eine bewertete Hausaufgabe statt einer Klassenarbeit. Somit können die sich jetzt die Bedienungsanleitung der CAD Software erarbeiten und danach sicher gut damit arbeiten. Auch schaffen es Notebooks auch heute noch, die Begeisterung für den Unterricht zu steigern.

Allgemein lässt die Motivation einiger Schüler noch etwas zu wünschen übrig, aber ich habe das Gefühl, dass die bei vielen aktuell anstehende Metallbearbeitung (Feilen) ein gutes Bild der körperlichen Belastung eines Berufes gibt. Ich denke, wenn ich den Unterricht interessant gestalte, dann werden mehr Schüler wieder Spaß an Schule statt Arbeit finden.

Heute gab es auch das erste Feedback der Schüler, zwar über den Klassensprecher vermittelt, aber sehr wichtig. Ich nehme die Anregungen ernst und stelle (mal wieder) fest, dass die Arbeit nach Lernfeldern, so wie ich es umsetze, zu Problemen führt. Die Schüler sind selbständiges Arbeiten zum Teil noch nicht gewohnt. Erarbeiten von technischen Zusammenhängen ist anstrengender als wenn das der Lehrer erzählt. Aber da werden sich Wege finden lassen, die uns weiterbringen.

Schön auch, dass wir einen gangbaren Kompromiss gefunden haben und nun ein Teamtraining als Erlebnispädagogik veranstalten. Und das schon zwei Monate nach Einschulung. Das finde ich toll.

Auch ist endlich Dynamik in die e-learning Versuche gekommen. Es gibt immer bessere Einträge im wiki, Vorschläge zur Verbesserung und einer der Schüler will sich sogar eigenständig um ein Forum zur Diskussion kümmern.

Nicht zuletzt sind die Vorurteile der Medien-Allgemeinheit heute nicht bestätigt worden. Die Azubis kennen trotz ihres jungen Alters noch die DDR und können auch was mit dem Tag der deutschen Einheit anfangen. Das war eine schöne politisch-historische Diskussion heute.

Jetzt muss ich nur noch die Klausuren korrigieren und den Unterricht für nächste Woche vorbereiten.

Aber Morgen erstmal basteln, etwas Prüfung lernen und Sonntag dann mit Kim nach Flensburg zum Urlaub für zwei Tage.

See you

msa - 5. Okt, 20:21

Ich will jetzt nicht wieder über Schäuble reden. Scheinbar führt der Posten des Innenministers immer wieder dazu, dass Menschen überreagieren und damit ihre Mitmenschen erschrecken. Auch Schäuble ist schließlich ein durch das Volk gewählter Abgeordneter und setzt das in Ihn gesetzte Vertrauen um.

Nur bleibt die Frage, inwieweit wir in der deutschen Parteiendemokratie noch von Meinungsbildung durch das Volk sprechen können. „Früher war alles besser“ höre ich da schon wieder einige sagen. Aber ich kann nur zustimmen, wenn es heißt „früher war vieles anders“. Eine Wertung fällt mir schwer, denn gesellschaftliche Veränderungen gab es schon immer. In unserer Zeit der schnellen Kommunikation und kleiner gewordenen Welt muss gesellschaftliche Veränderung notgedrungen auch besonders schnell gehen. Wir erfahre ja alle immer mehr von anderen Menschen und Gesellschaften. Wir schauen uns Lebensweisen ab und wollen meist als selbständiges Individuum wahrgenommen werden.

Ein selbständiges Individuum pass aber nicht unbedingt zu einem Parteiprogramm. Schon gar nicht zu einer Volkspartei. Individuen entscheiden sich spontan neu (Wechselwähler) oder sehen einfach keine wählbare Alternative mehr (Wahlverweigerer). Auch drücken Individuen ihren Protest individuell aus, so dass immer wieder Splitterparteien scheinbar überraschend großen Zuspruch gewinnen können.

Unsere Demokratie ist eine „Parteiendemokratie“. Kaum ein Abgeordneter des Bundestages gehört keiner Partei an. Alle diese Volksvertreter sind über aktive Parteiarbeit in die Verantwortung des Regierens gebracht worden. Parteiintern schreibt das Parteiengesetz demokratische Strukturen vor. Die Basisarbeit der Repräsentanten erfolgt heute aber im Wesentlichen über Medien, ein gutes Beispiel ist Alt-Bundeskanzler (Medienkanzler) Schröder. Die Partei entscheidet immer weniger basisdemokratisch und viele Mitglieder sehen keinen Wert mehr in der Mitgliedschaft. Es sind ja sowieso nur noch 2,5 Millionen Deutsche Mitglieder in Parteien. Bei über 60 Millionen Wahlberechtigten ist das schon ein sehr geringer Anteil, über den die politische Meinungsbildung erfolgt. Der einfache Bürger entscheidet demnach nur noch über seine Stimme für eine der Parteien. Da sich die Programme der Parteien sehr ähneln – um genügend Stimmen verschiedenster Gesellschaftsschichten erhalten zu können – ich die Meinungsbildung durch das Volk eher vernachlässigt.

Dabei sind die Parteien die wichtigsten Spieler bei der Regierungsbildung. Sie sind so wichtig für unsere Demokratie, das 1967 das Parteiengesetz die Finanzierung über staatliche Förderungen geregelt hat. Durch diese Subventionen sollten die Parteien in ihrer Arbeit unabhängiger werden und sich stärker in der Gesellschaft verwurzeln. Wir lassen und diese Förderung jährlich über 130 Millionen Euro kosten. Das Geld wird verwendet für innerparteiliche Kommunikation, hauptamtliche Beschäftigte, Geschäftsstellen und Wahlkämpfe. Jede Partei ist dabei per Grundgesetz gezwungen, einen Rechenschaftsbericht abzulegen. Diese Transparenz soll uns die Möglichkeit geben, die Parteien und deren Beeinflusser zu kontrollieren.

Der Grund, in die Politik zu gehen kann nicht nur ein persönliches Streben nach hohen Einkommen sein. Dazu sind die Gehälter von Politikern im Vergleich zur Wirtschaft einfach zu gering. Aber wer politisch aufsteigen will, der braucht eine gute Portion an Machtstreben. Wenn man dann an der Macht ist, will man sich vermutlich auch nicht mehr von der Basis sagen lassen, was zu tun und zu entscheiden ist. Folge sind auch Skandale oder Korruption, die das Vertrauen „in die da oben“ weiter schädigen.

Es wird interessant sein, zu beobachten, wie sich unsere Demokratie entwickeln wird. Werden Parteien noch lange die Hebel der Macht in der Hand behalten? Wird es Alternativen geben? Werden wir, wie andere Staaten auch, dahin kommen, dass das Geld regiert und sich nur noch reiche Clans die Macht teilen?

Wenn wir schon an unseren Landesregierungen und der Bundesregierung immer weniger Gestaltungsinteresse aufweisen, dann brauchen wir uns Europa erst gar nicht ansehen. Deren Regierungsverantwortung liegt meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr in der Hand der Wähler. Die Abgeordneten des Europaparlaments sind die einzigen, die über Wahlen in den einzelnen Mitgliedsstaaten direkt gewählt werden. Auch hier wieder über Parteien (zumindest in Deutschland). Aber das ist eigentlich auch egal, denn diese Abgeordneten habe eh kaum Entscheidungsgewalt. Die Macht in Europa bestimmen andere. Doch dazu jetzt nichts mehr, das gehört nicht zum Thema Parteiensystem in Deutschland.

See you

msa - 4. Okt, 18:13

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

heute habe ich mal ein wenig mehr eigestellt, da ich in den letzten Tagen Probleme mit diesem Blog hatte.

Ich stelle zur Zeit viele Gedanken zu meinen verschiedenen anstehenden Prüfungsthemen ein. Interessiert das überhaut jemanden außer mich?

Andere Frage:

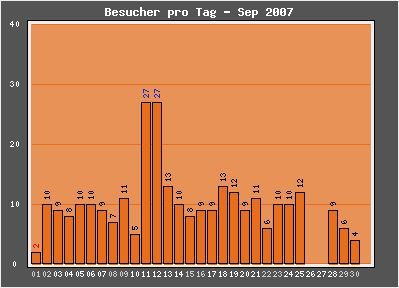

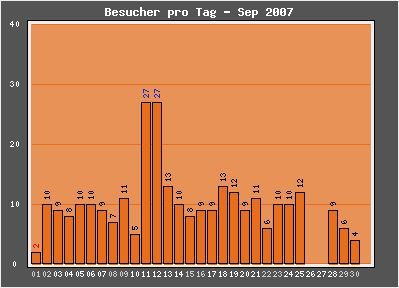

kann mir jemand verraten, wie die Zugriffszahlen vom 11. und 12. September zustandegekommen sind? Aiuch der 26/27 ist außergewöhnlich. Aber wer sollte mir dazu schon sagen können, warum an diesen Tagen nichtmal einige der vielen Internet Suchmaschinen die Seite gelesen haben.

So, jetzt werde ich noch etwas lesen, vielleicht sogar noch was schreiben und einige Vorbereitungen für die Schule terffen. Ich muss endlich die Schülernamen lernen. Das wird langsam peinlich.

Und nächsten Freitag gibt es ja auch schon meine erste Klassenarbeit. Die ist auch schon fertig in auf der Festplatte.

See you

msa - 1. Okt, 16:00

Im 18teh Jahrhundert entstanden die klassischen Theorien der Einkommensentstehung. Adam Smith und David Ricardo sind dabei die meistgenannten Denker ihrer Zeit. Auf ihren Lehren beruhen selbst die Mehrwert-Theorien von Karl Marx.

Auf der Grundlage der Physiokraten (Boden und Landwirtschaft sind die einzigen Quellen von Reichtum) und der Merkantilisten (Handel im Absolutismus zur Förderung von Industrie und Außenhandel) entstanden Gedanken zur Arbeitswertlehre.

Solange es keinen Beschäftiger (Arbeitgeber) gibt, erwirtschaftet der Arbeiter ein Produkt, dessen voller Wert ihm (und seiner Familie) gehört und zusteht. Das Gut ist so viel Wert, wie es Arbeitszeit verbraucht hat. Ist die Arbeit kompliziert und erfordert mehr Geschick (z.B. Wissen), dann kann der Wert auch oberhalb der eingesetzten Arbeitszeit liegen. Mit dieser Theorie beschreibt Adam Smith den „gerechten Preis“.

Nach Ricardo sind die Arbeiter (Landwirtschaft) aber nicht in der Lage, sich das ganze Jahr über zu ernähren, denn die Ernte wird ja erst am Ende des Jahres eingefahren. In der Zwischenzeit sind die Arbeiter auf das Einkommen, das der Pächter (Kapitalist) bezahlt angewiesen. Ein Pächter würde aber keinen Arbeiter beschäftigen, wenn er keinen Profit dadurch hat. Zusätzlich muss er sich auch noch ernähren. Der eingefahrene Profit wird zum Teil für die Lohnzahlungen einbehalten und der Rest vollständig in neue Arbeitskräfte investiert und erbringt somit im Folgejahr einen höheren Profit. Die Lohnzahlungen sind so hoch, dass sich der Arbeiter reproduzieren kann. Der Lohn liegt somit immer auf Höhe des Existenzminimums. Eine Verminderung oder Vermehrung der Anzahl der Arbeiter wird nicht erreicht.

Die Besitzer des Bodens verpachten den Grund und verkonsumieren die Pacht vollständig.

Laut Smith ist diese Art der Lohnarbeit sogar günstiger als Sklaverei. Durch den sorgfältigen Umgang der Armen mit dem Einkommen (Existenzminimum) entstehen geringere Kosten, als durch einen zusätzlichen Verwalter, der die Arbeitskraft der Sklaven erhalten soll.

Neben den knappen Gütern, deren Produktion sich durch zusätzlichen Einsatz von Arbeit nicht vermehrt werden kann, gibt es laut Ricardo vornehmlich die produzierbaren Güter. Zur erhöhten Bedürfnisdeckung kann durch mehr Arbeit auch mehr produziert werden. Arbeitsleistung ist dabei keine begrenzte Ressource. Die jeweiligen Preise hängen von der Profitrate (Preis/Produktionskosten) ab.

Bis 1936, als Keynes widerlegte, dass alles Gesparte auch wieder eine Investition (Ausgabe) ist, galt das Postulat von Maltus, demnach Sparen gleich Verausgaben ist. Dies ist auch eine Grundaussage von Say, der in seinem Theorem sagte „Das Angebot verschafft sich seine eigene Nachfrage“. Dies kann so interpretiert werden, dass eine Produktion ja die Verausgabung von gespartem Einkommen ist.

Durch die Lohnzahlung entsteht auch der Konflikt zwischen den Arbeitern und Arbeitgebern. Letztere wollen so wenig Lohn wie möglich zahlen und schließen sich dementsprechend untereinander zusammen und sprechen sich ab. Die Arbeiter wollen naturgemäß einen höheren Lohn für ihre Arbeitskraft. Ihre Koalition wird aber durch die Obrigkeit verhindert, denn die Gesetze machen in der Regel die Reicheren, also die Kapitalisten.

Der Marktpreis der Arbeit liegt immer in der Region des „natürlichen Preises“, des Existenzminimums. Er wird bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Die Löhne steigen laut der Lohnfondstheorie von Smith, wenn das Nationaleinkommen steigt. Länder mit stetigem Wachstum haben demzufolge höhere Löhne, selbst als die Länder, die reicher sind (ein höheres Nationaleinkommen pro Kopf haben).

Die Arbeiter müssten demzufolge an einer kontinuierlich steigenden Profitrate interessiert sein, denn mit dem Profit der Kapitalisten steigt dann auch ihr eigener Lohn.

Diese Lohnfondstheorie wurde weiterentwickelt. So gilt laut Senior, dass die Arbeitsproduktivität die Lohnhöhe proportional beeinflusst.

Allerdings lassen sich die auftretenden Konjunkturschwankungen durch die Lohnfondstheorie nicht erklären, denn Kapital ist in der Regel genug vorhanden. Es fehlt in Krisenzeiten aber flüssiges Kapital.

See you

msa - 1. Okt, 15:58

Karl Marx hat die Überlegungen der Klassiker zur Einkommensverteilung in seine Theorien mit einbezogen. Sein wissenschaftlicher Sozialismus entstand im 19ten Jahrhundert. Er begründete die Wertschaffung allein auf die Arbeitsleistung der Arbeiter.

Der normale Weg des Handels sollte sein, dass Waren für Geld verkauft werden, um sich mit dem Geld andere Wahren zu kaufen. Geld ist dabei bloß ein Mittel zum Tauschzweck. Das vermehrte Auftreten von Geld als Grundlage des Tauschens, indem Geld in Ware getauscht wird, um die Ware danach wieder gegen mehr Geld zu verkaufen widerspricht dem Grundsatz, dass sich Geld nicht vermehren kann. Quelle eines Mehrwerts ist immer die Arbeitskraft. Dazu muss menschliche Arbeitsleistung als Ware gehandelt werden können. Diese Ware wird auf einem Markt gehandelt. Damit dieses passieren kann, ist es erforderlich,

1. Das der Besitzer (Arbeiter) frei über seine Arbeitskraft verfügen kann

2. Das der Besitzer keine Alternative zur Vermarktung seiner Arbeitsleistung hat. Er darf seine Existenz nicht durch ein anderes Einkommen sichern können.

Auch Max Weber hat später die Freie Arbeit so beschrieben: Personen sind rechtlich in der Lage und wirtschaftlich genötigt, ihre Arbeitskraft frei auf dem Markt zu verkaufen.

Nach diesen Definitionen nach Marx und Weber wäre ein existenzsicherndes Grundeinkommen für den freien Arbeitsmarkt hinderlich, denn die Arbeitskraftanbieter wären nicht wirtschaftlich genötigt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.(MS)

Wie bei den Klassikern hängt der Wert der Arbeitskraft direkt mit den Lebens- und Reproduktionskosten der Arbeiter zusammen (Existenzminimum). Der Gebrauchswert der geleisteten Arbeit liegt aber darüber. Dieser darüberliegende Wert ist der Mehrwert, den der Kapitalist durch die Arbeit des Lohnempfängers erwirtschaftet. Ohne diesen Profit, der durch den Mehrwert der Arbeitskraft entsteht, hätte der Kapitalist kein Interessen an der Beschäftigung von Arbeitern.

Der Warenwert des produzierten Gutes setzt sich aus den eingesetzten Rohstoffen (Produktionsmittel) und der eingesetzten Arbeit zusammen. Nur die Arbeit schafft dabei einen Mehrwert. Der Wert der anderen Produktionsmittel verändert sich durch den Produktionsprozess nicht.

Auch bei Marx ist der Arbeitslohn der jeweilige Marktpreis der Arbeitskraft, nicht der Arbeitswert. Die Reproduktionskosten lassen sich zunehmend schwerer als Grundlage benutzen, da in sie nicht nur regionale Unterschiede sondern zunehmend auch kulturelle Bedürfnisse

einfließen.

Die Bestimmung eines Existenzminimums ist heute sehr schwierig. Damit ist eine Grundlage des existenzsichernden Grundeinkommens nur unzureichend bestimmbar. Sollen beispielsweise die Armutsgrenzen der UN, die der Bundesregierung, die des Sozialhilfesatzes, die der Hartz IV Regelung oder die zur BAföG Bestimmung vereinbarten Grenzen eingesetzt werden?

See you

msa - 1. Okt, 15:57

Einkommen ist die Summe aus allen Strömen von Zinsen, Dividenden, Werten, Löhnen, Gehältern und Sozialleistungen, die eine Person oder ein Haushalt während eines bestimmten Zeitraums erhält. Meist wird über ein Jahr gerechnet. Die Summe aus allen Einkommen eines Landes ist das Nationaleinkommen.

Es ist bemerkenswert, dass der Anteil der Arbeitseinkommen in Industriestaaten über die letzten Jahrzehnte stabil bei etwa 75% liegt.

Die im Einkommen enthaltenen Transferleistungen sind Leistungen des Staates, die an Einzelpersonen gezahlt werden, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Hierbei geht es um staatliche Einkommensverteilung.

Eine weitere wichtige Größe zur Bestimmung des Wohlstandes eines Landes ist das Vermögen. Vermögen ist dabei immer eine Bestandsaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. In Deutschland verfügen derzeit 50% der Bevölkerung 96% des Gesamtvermögens. Den Rest teilen sich die andern 50%. Die reichsten 10 % der Haushalte verfügen dabei über 47% des Gesamtvermögens. Dabei handelt es sich um immerhin 5 Billionen (5.000.000.000.000) Euro Nettovermögen.

Das Reinvermögen bezeichnet dabei das Vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten.

Immerhin kann in Deutschland die Armut nicht gleichgesetzt werden mit dem Existenzminimum. Immerhin gelten bei uns 13,5 % ( als etwa 10 Millionen Menschen) als Arm. Erschreckend finde ich, das dabei mehr Kinder betroffen sind (19% der Kinder). Eine Folge der Armut ist, dass viele Haushalte schon heute ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen können. Etwa 10% der deutschen Haushalte gelten als überschuldet.

Leider bin auch ich davon betroffen, aber zum Glück nur abgeleitet, denn drei Menschen schulden uns Geld und werden dieses wohl nie mehr begleichen können. – persönliches Pech oder Dummheit meinerseits –

Aber zurück zum Einkommen und dessen Vereilung.

Die Lohnhöhe lässt sich durch die Grenzproduktivität und die Faktorpreise (Preis je Arbeitseinheit) erklären. Die Nachfrage nach Faktorleistungen, z.B. Arbeit, entsteht nur als abgeleitete (derivative) Nachfrage. Ein Unternehmen wird nur Faktoren einsetzen, wenn es einen Ertrag davon erwartet. Wir Konsumenten fragen nach, um Bedürfnisse zu decken, ohne einen Ertrag (außer Bedürfnisbefriedigung) zu erzielen.

Wenn ein Unternehmer sich einen zusätzlichen Erlös (Wertgrenzprodukt) durch den Einsatz eines weiteren Arbeiters erwartet, wird dieser beschäftigt. Durch das Ziel der Gewinnmaximierung werden Produktionsfaktoren solange hinzugefügt, bis der zusätzliche Erlös den zusätzlichen Kosten durch den weiteren Faktor (z.B. Arbeit) gleich ist ( Wertgrenzprodukt = Grenzkosten des Faktors ).

Da aber der erste Arbeiter einen höheres Grenzprodukt erbringt als der zweite Arbeiter usw. stellt sich nun die Frage, wie viel Lohn der jeweilige Arbeiter zu erhalten hat. In der Marktwirtschaft werden alle Arbeiter gleich bezahlt und zwar in der Höhe des Grenzproduktes des letzten Arbeiters. Die höheren „Erträge“ der anderen Arbeiter sind die Rente des Kapitalisten (Residuleinkommen). Typischerweise liegt das Lohneinkommen bei 75% des Gesamteinkommens. Nur gibt es eben mehr als dreimal so viele Arbeiter wie Unternehmer (Kapitalisten).

Der Preis für die Arbeit entsteht in einer vollkommenen Marktwirtschaft durch Angebot und Nachfrage. Die Arbeiter konkurrieren dabei um die Löhne.

Die Unternehmer konkurrieren um die Arbeitskräfte.

In einer Marktwirtschaft mit Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmerverbänden ist der Markt nicht mehr voll wirksam. Tarifabschlüsse regeln beispielsweise Lohnhöhen ohne die vollständige Betrachtung von Angebot und Nachfrage. Die Erklärung der Grenzkosten zur Bestimmung der Anzahl an Arbeitern ist aber weiterhin brauchbar.

Die Produktivität der einzelnen Faktoren bestimmt auch laut neoklassischer Erklärung die Höhe der Löhne. Es ist aber auch zu beachten, dass Produktionsfaktoren, die einen höheren Grenzkostenbeitrag bringen gerne durch andere Faktoren substituiert (ersetzt) werden. Bei höheren Lohnabschlüssen kommt es deswegen immer wieder zu der Überlegung, ob nicht ein Produktionsfaktor Maschinen oder Boden oder andere Innovationen zu geringeren Grenzkosten als Arbeitskräfte genutzt werden können.

Die Minimalkostenregel, nach der jeder Produktionsfaktor je eingesetzter Geldeinheit das gleiche Grenzprodukt (Erlös) einbringen muss, bestimmt die optimale (für das Unternehmen) Zusammensetzung der eingesetzten Faktoren.

See you

msa - 1. Okt, 15:56

Armut

Die Armutsgrenze in Deutschland liegt bei einem jährlichen Einkommen von 11280 Euro, das sind 940 Euro monatlich, wenn man alleine lebt und erwachsen ist. Diese Grenze berechnet sich daraus, das man als Arm gilt, wenn man weniger als 60% des mittleren Einkommens anderer Bürger hat.

Bis vor einigen Jahren wurde dieses mittlere Einkommen aus dem Mittelwert des Nationaleinkommens gebildet. Mean = Nationaleinkommen / Bevölkerungsanzahl.

Mittlerweile haben wir unsere VGR (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) an die Standards der ESVG (Europäisches System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung) weiter angepasst. Offiziell, damit unsere statistischen Daten auch europaweit vergleichbar werden. Schöner politischer Nebeneffekt, da die Einkommen der meisten Deutschen eher im unteren Bereich liegen, verschiebt sich auch die Armutsgrenze nach unten. Durch die Bestimmung des mittleren Einkommens auf Grundlage des Median werden nur noch die Einkommen der unteren 50% der deutschen Haushalte zur Berechnung herangezogen. Ob die Reichen reicher werden spielt jetzt keine Rolle mehr. Somit haben wir jetzt nur noch 13,5% Arme Haushalte. Blöd nur, das das trotz Statistikänderung noch immer mehr sind als vor 10 Jahren.

10% der deutschen Haushalte sind sogar überschuldet, das bedeutet, sie können ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Da geht es ihnen wohl wie unserem Staat allgemein, denn der muss zur Zinszahlung ja auch schon Schulden machen. Aber diese Differenz zwischen privatem Reichtum und öffentlicher Armut ist hier nicht mein Thema.

Mir geht es hier um die Ungleichheit der Einkommensverteilung. Die „Schere“ zwischen Arm und Reich wird immer größer, da scheint es auch nicht zu helfen, dass die Reichensteuer laut dem Kölner Institut der deutschen Wirtschaft quasi existiert. Durch den Spitzensteuersatz von 42% zahlen die oberen 10% der Einkommensskala schon heute 50% der Einkommenssteuer. Wenn wir David Ricardo (oder war es einer seiner „Jünger“) in Erinnerung haben, so müssen (klassisch gesehen) die Einkommenssteuern ja auch ausschließlich vom Gewinn des Kapitalisten gezahlt werden. Die Lohnempfänger bekamen damals ja nur so viel, das sie existieren und sich reproduzieren konnten.

Diese Definition von Armut gibt es allerdings nicht mehr. Obgleich wesentlich mehr Kinder (19%) als arm gelten, als Erwachsene. Den Kindern wird durch die Armut (oft durch das zusätzliche Problem alleinerziehender Eltern) vielfach der Weg zur Bildung verbaut. Ihre Chancen auf Bildung, Ausbildung und qualifizierte Beschäftigung sind deutlich geringer als die von reicheren Kindern. Mit geringerer beruflicher Qualifizierung wird auch weniger verdient und die eigenen Kinder sind womöglich wieder arm.

Armut ist ein schweres Problem großer sozialer Ungleichheit, egal wie man das statistisch darstellen kann. Die Frage, wie viel Ungleichheit eine Gesellschaft verträgt, lässt sich dadurch kaum beeinflussen.

Eines noch, als ich eben eine Freundin fragte, ob sie arm sei bekam ich eine schöne Antwort:

„es kommt darauf an in welcher Hinsicht du Armut siehst, wenn es um materielle Dinge geht, bin ich gespannt, wie es wird, wenn ich jetzt kein BAföG mehr bekomme. Ansonsten fühle ich mich reich an Freuden des Lebens.“

See You

msa - 1. Okt, 15:55